萩原麻友(ハギワラマユ)のブログへのご訪問ありがとうございます。

このブログでは、唯一無二の個性と可能性を力に変える進路アドバイザーの萩原が、偏差値やトレンドに流されない子育てや教育や進路に関する情報を発信しています。

この記事ではこんなことを解説しています。

- マルバーン・カレッジ・東京について

- 「英語で学ぶ」金融リテラシー・ワークショップの中身

- 「英語で学ぶ」ワークショップで感じたこと

この秋、東京の小平市に開校するイギリス系インターナショナルスクール、マルバーン・カレッジ・東京をご存知でしょうか?

この学校は岩手のハロウ、千葉のラグビーに続く、イギリス発祥の分校の開校ラッシュの3校目となります。

先日、この学校で初めて行われる教育イベントとなる「金融リテラシー・ワークショップ」を見学する機会をいただきました。

「英語を学ぶ」のではなく「英語で学ぶ」。

進路アドバイザーとして、現役保護者として、そして元インターナショナルスクール生としての立場から、感じたことや学んだことを含めて解説します。

マルバーン・カレッジ・東京ってどんな学校?

「マルバーン・カレッジ・東京」とは、イギリスに本校を置くマルバーン・カレッジ(1865年設立)の7校目の海外拠点(グループ校を含めると10校目)となる学校です。

2023年8月に東京都小平市に開校予定。

開校当初は全日制(通学制)で1年生(Y1=年長相当)から9年生(Y9=中2相当)までの生徒を受け入れ、2027年までに幼稚園、初等部、中等部、高等部の生徒を対象に13年生(Y13=高3相当)まで950名の定員を確保する予定。

もともとは大学だったキャンパスには、黒川紀章さんが設計したきれいで立派な校舎が特徴的。上の階からは富士山が見えるそうです。

小平市を知らない方向けに、学校周囲の風景もどうぞ。曇り空が悔やまれますが、雰囲気伝わりますでしょうか。

駅からは離れていますが、スクールバスが運行される予定で、寮も数年後にできる予定です。

寮はおそらく中学生以上が対象と思われるため、小学校低学年以下のお子さまの保護者の方は要チェックです。

制服はこちら。高校は自前のスーツ着用とのことです。

また、イギリス本校や他国の分校との交流も盛んに行われる予定です。

これまで東京都内にありそうでなかった、英国系の国際バカロレア一貫校が誕生します。

「英語で学ぶ」金融リテラシー・ワークショップの中身

私が参加したのは、11歳から13歳を対象としたアントレプレナーシップに関するワークショップでした。

ちなみに私が参加する前の回では、4-7歳児向け、8-10歳児向けにそれぞれの年齢に合わせた金融リテラシー(おこづかいの収支など)のワークショップが開催されていたそうです。

会場は、実際に使用予定の校舎内にある幼稚園クラスの教室でした。

(当日は靴を履き替える場所やタイミングがなく、参加者たちはみな土足で入室しましたが、実際の運用では異なるかもしれません。)

受付では、事前に申し込みをした参加者と保護者が集合しました。

受付では英語での対応。

参加者たちは割とカジュアルな服装で、デニムやTシャツの着用者もちらほらいました。受付ホールには、日本語や英語、中国語などが飛び交っていました。

校長の挨拶後、子どもたちはワークショップへ、保護者は説明会へと別れました。

私は子どもたちのワークショップに同行しました。

ワークショップの先生はアジア系の英語話者で、日本語は全く話せませんでした。

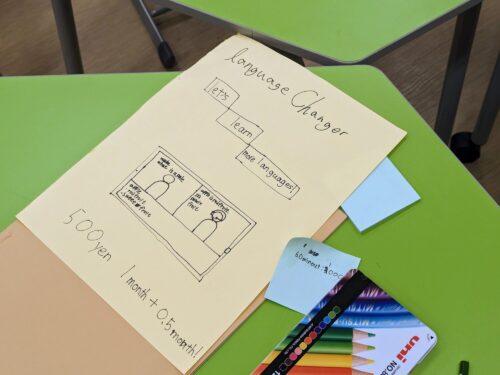

生徒たちは3~4人のグループに分かれ、1時間半のうちに、あらかじめ与えられたターゲット顧客の「課題」を定義し、その「ソリューション」や「商品またはサービス」を考え、「どこで・どのように・いくらで」提供するかまでを考えました。

全ての指示は英語で行われ、高度な内容です。

後半では保護者が合流して見学し、グループごとに考案した「商品またはサービス」を発表しました。

最後には校長先生の講評で締めくくりです。

予定の1時間半を若干オーバーしつつも、最後にはみんな、やりきった表情をしていました。

「英語で学ぶ」ワークショップで感じたこと

マルバーン・カレッジ・東京の方に、「なぜ従来のアカデミック科目ではなく、「ファイナンシャル」のワークショップにしたんですか?」と聞いてみました。

マルバーン・カレッジ・東京では、従来の科目だけではなく、リアル・ライフ(実生活)に役立つ知識やスキルを習得することも大事にしているから、このテーマにしたのだそうです。

実際、開校後もファイナンシャル・リテラシーの授業が開催されるとか。

ワークショップの内容について

ワークショップの内容は非常に高度で、多くのテーマが扱われていました。

たとえば商品開発に不可欠な

ターゲット設定、

バリュープロポジション(簡単にいえば商品やサービスのメリット)や、

マーケティングの4P(商品、価格、流通、販促)などなど。

どれも11-13歳は初耳な概念ではないでしょうか。

この1回のワークショップでこれらのテーマを実践に落とし込むことは、先生にとっても生徒にとっても簡単ではありません。

どうしてもレクチャーの割合が高くなり、参加者の集中力が低下しているような瞬間も見られました。

それでも、初対面同士で高度な内容を全てを英語で行うという状況の中で、子どもたちは集中力を出して頑張り、最後には内容をまとめあげて発表することができました。

子どもたち、なかなかやります。

大人目線で見ていると、こういうときは「誰と一緒になるか」によって体験が左右されると感じました。

こういう自由席のワークショップでは、相性が良さそうなひと、頭が良さそうなひと、人前で話すのが得意そうなひとを瞬時に見分けて一緒に座るようにする能力もひとつの処世術かもしれません。

参加者について

子どもたちは比較的しずかで「いい子」が多い印象でした。先生が話している最中におしゃべりして怒られる、なんてことは一切ありませんでした。

だからなのか、つたなくても喋る子、恥ずかしくても動ける子は自然と目立つし、好感を持たれると実感しました。

年齢や英語運用能力で引け目を感じる必要はありません。そのとき、できることを見せてくれるだけですごいと感じます。

学校について

校長先生のお話は大変わかりやすく示唆に富んでいます。今回も「子どもたちに任せると、大人を圧倒させてくれる」とおおらかな教育者らしいコメントを残されていました。

素敵なリーダーがいる学校には、自然といいスタッフや先生、生徒も集まりやすいものです。

特に初年度は、学校の理念とのフィット感をかなり重視して生徒を選抜しているはずです。これからのこの学校の歴史をいちから作っていくわけですから。

数年後には、きっとこの学校のカラーがはっきりでてくると思います。

ある意味、「今しかない」まっさらな学校の姿を見れたことを嬉しく思います。

まとめ

マルバーン・カレッジ・東京で開催された「金融リテラシー・ワークショップ」(11~13歳の回)について、内容と感想をまとめました。

「英語を」学ぶのではなく、今回のように「英語で」活動するワークショップは、東京といえどもまだ少ないです。

ぜひ地域貢献のためにも学校の認知度アップのためにも、何らかの形で定期的に開催してほしいと思います。

そして、やはりプロジェクトで成果を出すためには英語の流暢さや運用能力は二の次だと実感しました。

「間違っているかもしれないけど、とにかくやってみる」というタイプの子は、あと伸びもするし、期待したくなります。

よく話を聞いてみたくなるし、手をかけたくなります。

もちろん、教育者たるもの、声を出さない(出せない)子にも気を配り、参加できるように配慮するのも仕事です。

ですが、海外校受験では審査官に「伸びしろ」をアピールできる子がいい結果をつかみやすい、という傾向があるのも事実です。

逆に日本の受験では、試験のときに発揮できる「瞬間風速」で評価されますよね。

どっちの評価方法が「良いか悪いか」ではなく、「我が子はどっちの仕組みのほうが評価されやすいか」で選べばいいと思います。

マルバーン・カレッジ・東京は、東京に初めてできる国際バカロレア一貫のインターナショナルスクール。

今後は寮もできるということで、広くいろんな地域にいる、特殊な教育ニーズを持った子どもたちにとっての教育の選択肢の一角を担うことを期待しています。

一方で、「英語教育」を目的に入学させようと考える保護者には、英語に惑わされずに学校体制や教育方法、文化とのフィット感を重視するように改めて強調したいと思います。

色んな選択肢が増えていく中で、保護者にはより高度な教育リテラシーが求められるようになってきました。これからのインターナショナルスクールの保護者が英語力を上げるための方法について書いています。

過去の記事では「これからの日本の教育事情」についての見解も書きました。そちらもぜひお読みください。