お子さんの何気ない行動や言葉の中に、将来につながる可能性の種を感じたことはありませんか?

子どもの興味をどう伸ばしていけばいいのか、多くの親が悩むところです。

日々の生活の中で子どもを観察することは大切ですが、同時に難しさも感じますよね。

それでもやっぱり日常生活での観察と柔軟な発想が、子どもの可能性を広げる鍵となると感じます。

この記事では、日常生活の中で子どもの興味の芽を見つけ、育てるようとしている、私の経験を交えてお伝えしていきます。

私の考えでは、子どもの興味を伸ばすことは、必ずしも何かに直結するわけではありません。

なにも実を結ばなくていいと思って取り組むくらいがちょうどいいと思います。

子どもと一緒に興味を掘り下げた経験は、はっきりと記憶に残らなくても、必ず親子の信頼関係を育む栄養分となります。

また、観察を重ねるほど、親の観察眼も磨かれていきます。

やって損はありません。

ただ重要なのは、お金や時間をかけすぎないことです。

それが逆に邪魔になる場合もあります。

シンプルに、日々の生活の中で子どもの興味を見つけ、育てていく姿勢が大切なのです。

子どもの興味を見つける:日常の観察のコツ

子どもの興味を見つけるには、日常生活での細やかな観察が欠かせません。

ここでは、具体的な事例と共に、観察のコツをお伝えします。

長男の例:テニスからガット張りへ

私の長男はテニスが好き。

テニス以外では、工作もコンスタントに好きです。

この観察から、私は彼の手先の器用さを活かしてテニスと関われるアプローチがないかと考えました。

アンテナを立てていると、どうやらテニスショップでたまに「親子ガット張り体験」が開催されるところがあるらしい。

さらに調べを続けると、個人でもガット張りを教えてくれそうな人にたどり着きました。

早速、長男に聞くと興味を持ってくれたので、ガット張りを試させてみました。

ここまでお膳立てしたものの「一回で嫌になるかもしれない」と覚悟していましたが、驚いたことに、見事にハマったのです。

彼の職人気質なところとテニスへの探求心が重なりました。

正直いまでも「そんなうまいこといく?」と半ば信じられません。

でも半年もしないうちに長男は同じテニスクラブのメンバーやコーチのガット張りを受注するまで腕を磨きました。

私には良さを確認できませんが、リピーターもいるほどです。

もし高校生まで続けられたら、ショップでバイトしたり、自分で受注することも、想定できます。

好きだからこそ続けられているのだと実感しています。

次男の例:マイクラと外歩きの共通点

保育園の頃から、通りすがりの建築中の戸建てに興味を示していた次男。

小学生に上がる前からマインクラフトにはまり、小3の今もチュートリアル動画を参考にしながら夢の住宅を作っています。

いまでも付き添い登校を続けているので、通学路で見かける家に一つひとつ「この家のこういうところがいい」と聞かせてくれます。

図書館で住宅やインテリアの本を借りてきて反応を確かめると、どうやら大きい建造物よりも住宅に関心が高い。

どうやら特定の建築様式よりも細かな意匠にこだわりがある様子。

どうやら外観だけじゃなく、内観にも興味があるみたい。

このように、子どもの興味の方向性が見えてきたので、建築や住まいについての本を一緒に読んだり、建築の話をしたりする時間を増やしていきました。

思い返せば、保育園のアルバムには「大きくなったらビルダーになりたい」と書いてあったのです。

ビルダーってなんだ?

建築関係?

当時は特にひっかからなかったことも、写真に残していたからこそ一時的な興味なのか、持続的な関心なのかが少しずつ見えてきます。

日常の観察のコツ

子どもの興味を見つけるための日常の観察には、いくつかのコツがあります。

以下に紹介するポイントを意識しながら、お子さんの行動を観察してみてください。

子どもの行動に注目する

子どもが何かに没頭している姿を見逃さないようにしましょう。

例えば、ずっとアリを見ていたり、ひたすらツミ木を積んでいたりする様子は、子どもの興味を示すサインかもしれません。

子どもは「やりたいこと」すなわち「好きなこと」に対して、時間を忘れて集中します。

繰り返し行動を観察する

子どもが何度も同じ遊びを繰り返している場合、それは強い興味の表れかもしれません。

例えば、ツミ木を積んでは壊し、また積むという行動を繰り返す様子が見られたら、その遊びに対する興味が高いと考えられます。

子どもの視線を追う

子どもは興味のあるものを無意識に目で追って観察します。

例えば、外を歩いているときに電車や道端の花に目を奪われる様子が見られたら、それらに対する興味の表れかもしれません。

適切な距離感を保つ

子どもを観察する際は、適切な距離感を保つことが重要です。

過剰に共感したり、冷静すぎる態度を取ったりするのではなく、「傍観者的」な立場で温かく見守ることが大切です。

子どもの存在そのものを「いいな」と感じる姿勢で観察することで、子どもの本当の興味を見つけやすくなります。

子どもの興味は日々の何気ない行動の中に隠れています。

これらのコツを意識しながら日常的に子どもを観察することで、

子どもの興味をより深く理解し、その興味を伸ばすための適切な支援のヒントがつかめるかもしれません。

興味を育てる:具体的なアプローチ

子どもの興味を特定できたら、次はその興味を育てる段階です。

ここでは、子どもの個性に合わせた具体的な支援方法を紹介します。

環境設定のサポート

子どもが自身の興味をマイペースに探求できる環境を整えます。

たとえば、

- 関連する本や道具を用意する

- 専門家からのサポートを受ける機会を提供する

- 安全に実験や試行錯誤ができるスペースを確保する

インターネットの検索の仕方、図書館の利用方法など、環境を与えるだけでなく導入までセットで行うのが理想です。

関わりの促進

同じ興味を持つ人々との交流は、子どもの興味をさらに深めます。

- オンラインやリアルのコミュニティを探す

- 同年代の仲間との交流の機会を作る

- メンターとなる大人との出会いを支援する

ポケカ大好き長男は、ポケカバトルを通して異年齢の交流を重ねて、新しい情報を入手したり、お店を開拓したりしています。

関連する体験の提供

子どもの興味を深めるために、関連する体験を提供しましょう。

- 博物館や科学館など、テーマに関連する施設への訪問

- ワークショップやイベントへの参加

- 実際の職場や現場の見学

あるときは「ゲーム評論家」でもある次男を連れて、東京工芸大学のゲーム学科の作品を見に行きました。

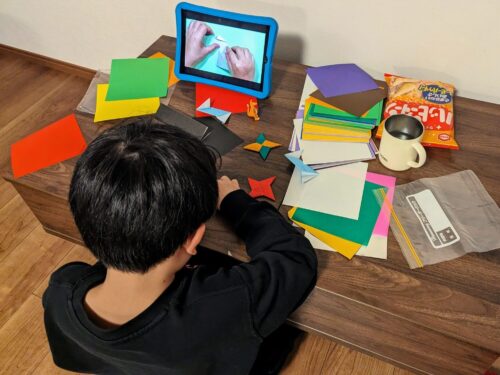

デジタルとリアルの融合

現代の子どもたちのデジタル親和性を活かし、リアルな体験と結びつけましょう。

- オンラインの学習リソースの活用

- バーチャル体験と実際の体験の組み合わせ

- デジタルツールを使った創作活動の支援

次男は、動画や外出先で見た建物を参考にして、マイクラで好きな建物を再現しています。

家族での取り組み

家族で一緒に活動することで、子どもは安心して興味を追求できます。

- 家族で共有できる趣味や活動を見つける

- 子どもの興味に関連する家族旅行を計画する

- 家族で一緒に学ぶ時間を設ける

長男は一人でも行動できる範囲が広がってきていますが、まだ年齢的にも一緒に行動をすることが多い子どもたちです。

注意点と限界

子どもの興味を育てる過程には注意すべき点もあります。

たとえば:

- 子どもの興味は一時的なものかもしれない 長期的に続く関心かどうか、結論を急がずじっくり見守りましょう

- 過度の期待や押し付けを避ける 子どもの興味を将来の職業などと結びつけすぎないようにしましょう

- 得意不得意も考える 興味があることと、得意なことは違うこともあります。

- 興味の変化を受け入れる 子どもの興味は変わることがあります。新しい興味も柔軟に受け入れ、支援していきましょう。

以上、子どもの個性を大切にしつつ、バランスよく成長を支えるために気をつけることでした。

将来につなげる長期的視点

子どもの興味を将来につなげるには、長期的な視点が重要です。

ここでは、子どもの興味が将来どのように発展する可能性があるか、そしてそれをどのように支援できるかを考えます。

興味の発展可能性を探る

子どもの興味は時間とともに進化し、より深い専門性や関連分野へと広がっていく可能性を秘めています。

子どもの現在の興味が、将来どのような分野や職業につながる可能性があるか、幅広く考えてみましょう。

例:虫取りが好きな子どもの将来の可能性

- 環境保護の仕事(生態学者、環境コンサルタント)

- 研究者(昆虫学者、生物学者)

- 自然写真家

- 農業技術者(害虫対策、持続可能な農業)

複数の分野をつなげる

一つの興味が、複数の分野や技能と結びつくことで、新しい可能性が生まれます。

例:

- お絵かき好き → デジタルアート、アニメーション、ゲームデザイン

- 料理好き → 食品開発、栄養学、フードスタイリスト

- ものづくり好き → エンジニアリング、プロダクトデザイン、建築

未来の職業を想像する

子どもの興味が、まだ存在しない未来の職業につながる可能性も考えてみましょう。

AIや宇宙関連の技術の進歩や社会の変化により、新しい職業が生まれてくるはずです。

汎用的スキルの育成

汎用的スキルとは、特定の分野や状況に限らず、様々な場面で活用できる基本的な能力のことです。

「ポータブルスキル」と呼ばれたりもします。

特定の興味を追求する中で、様々な分野で活用できる汎用的なスキルが身につくことがあります。

これらのスキルの重要性を認識し、意識的に育成することも大切です。

例:

- 虫取り→観察力 → 科学的思考、データ分析

- お絵かき→創造力 → イノベーション、問題解決

- 楽器の練習→忍耐力 → 長期的な目標達成、自己管理

子どもの興味は時とともに変化し、予想外の方向に発展することもあります。

そのため、一時的な興味に一喜一憂せず、子どもの成長全体を見守る姿勢が大切です。

長期的な視点を持つことで、以下のようなメリットも期待できます。

- 一時的な結果にとらわれず、子どもの可能性を広く捉えることができ、子どもの潜在能力を最大限に引き出せる

- 興味の変化に対して適切なサポートを柔軟に提供できます。

- 長期的な成長を認めることで、子どもの自信をゆっくり育てられます。

- 子どもの興味に寄り添い続けることで、親子の信頼関係が強まります。

重要なのは、子どもの興味を尊重しつつ、適切な環境や機会を提供し続けることです。

そうすることで、子どもは安心して自分の興味を深め、将来の可能性を広げていけます。

まとめ:子どもの可能性を広げる親の役割

子どもの興味を伸ばし、可能性を広げるには、身近な大人の継続的なサポートが欠かせません。

ここでは、保護者としての役割をまとめます。

- 日常の中での観察を大切に

- お金や時間をかけすぎない

- 長期的な視点と柔軟性を持つ

- 押しつけず、サポートする姿勢で

子どもの観察、既存の知識、情報収集、ひらめきを活用して、子どもの世界とフィールドを広げること。

それは直感に頼る部分もあるかもしれません。

しかし、その直感を確かめる過程自体を楽しむことができれば、それこそが親としての醍醐味かもしれません。

日々の観察を通じて、お子さんの新たな一面を発見し、その可能性を広げていく素晴らしい旅を、ぜひ楽しんでください。

子どもの興味を伸ばすためのさらなるヒントやアイデアが欲しい方は、ぜひ当ブログの他の記事もチェックしてみてください。

一緒に子どもたちの可能性を広げていきましょう!